Blind Recruiting als Weg zur inklusiven Arbeitswelt: Eine Analyse der Akzeptanz in Schweizer Unternehmen

Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich auf eine Stelle und erhalten nie eine Einladung. Nicht, weil Sie unqualifiziert sind, sondern weil Ihr Name ‚nicht schweizerisch genug‘ klingt. „Wie würden Sie sich fühlen?“

Diskriminierung in der Rekrutierung bleibt ein zentrales Problem auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Studien zeigen immer wieder, dass Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht, ethnischer Herkunft, Alter oder sozialem Hintergrund weiterhin weit verbreitet ist und die Auswahl der Bewerbenden beeinflusst. Um solchen Vorurteilen entgegenzuwirken, rückt Blind Recruiting als vielversprechender Ansatz in den Fokus. Dabei werden persönliche Angaben wie Name, Alter oder Herkunft aus Bewerbungsunterlagen entfernt, um eine objektivere Beurteilung von Qualifikationen zu ermöglichen.

Blind Recruiting klingt für viele wie ein neuer Trend. Doch tatsächlich hat das Konzept eine bemerkenswerte Geschichte und beeindruckende Wirkungen. Schon in den 1970er-Jahren testeten Symphonieorchester in den USA das Prinzip. Musiker*innen spielten hinter einem Vorhang vor. So sollte das Geschlecht bei der Auswahl keine Rolle spielen. Das Resultat: Die Wahrscheinlichkeit für Frauen, in die nächste Runde zu kommen, stieg um 50 %.

Dieses Beispiel zeigt, dass Blind Recruiting funktioniert und kein neues Konzept ist. Und doch bleibt das Verfahren hierzulande eher ein theoretisches Konstrukt.

Zielsetzung

Daher war das Ziel meiner Bachelorarbeit, zu untersuchen, inwiefern HR-Fachpersonen und Chancengleichheitsverantwortliche bereit sind, Blind Recruiting in ihren Rekrutierungsprozess zu integrieren.

Methodik

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde ein quantitatives Forschungsdesign gewählt mit ergänzenden Expertengespräche, um breite Trends und Muster in der Akzeptanz und Wahrnehmung von Blind Recruiting zu identifizieren. Insgesamt haben 149 Personen an der Online-Umfrage teilgenommen, davon konnten 107 Datensätze vollständig ausgewertet werden. Ergänzt wurde die Umfrage durch zwei vertiefende Expertengespräche: eines mit einer Fachperson der ZHAW und eines mit einer Unternehmerin und Grossrätin, die sich in Basel-Stadt politisch für anonymisierte Bewerbungen in der Verwaltung engagiert.

Zwei Drittel sagen Nein – obwohl viele Ja meinen

Die Ergebnisse zeigten ein überwiegend zurückhaltendes Bild: Zwei Drittel der Befragten lehnen eine Einführung von Blind Recruiting ab. Gleichzeitig sprachen sich aber 43 % auf individueller Ebene für eine Einführung aus. Ein Zeichen dafür, dass es nicht das Konzept selbst, das auf fehlende Bereitschaft stösst, sondern oft der Weg dorthin: technische Hürden, organisatorische Strukturen, fehlende Strategien.

Als Hauptchancen wurden ‹keine unbewussten Vorurteile›, ‹Chancengleichheit›, ‹Fokus auf Kompetenzen›, ‹Reduktion von Diskriminierung› und ‹Auswahl nach Qualifikationen› genannt. Auf der anderen Seite stehen Herausforderungen wie ‹unvollständiges Bewerbungsprofil›, ‹hoher Aufwand›, ‹erschwerte Passung bei spezifischen Profilanforderungen›, ‹Rückschlussmöglichkeit›, ‹Unpersönlichkeit› und ‹fehlende Einschätzung des Teamfits›.

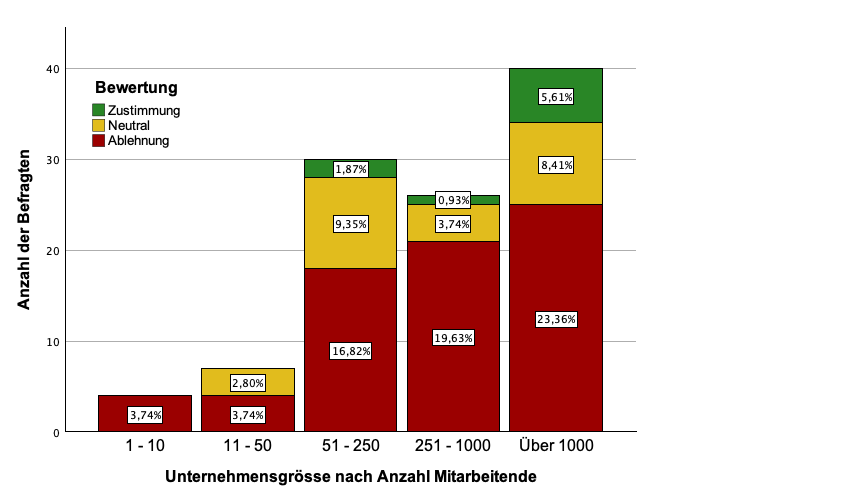

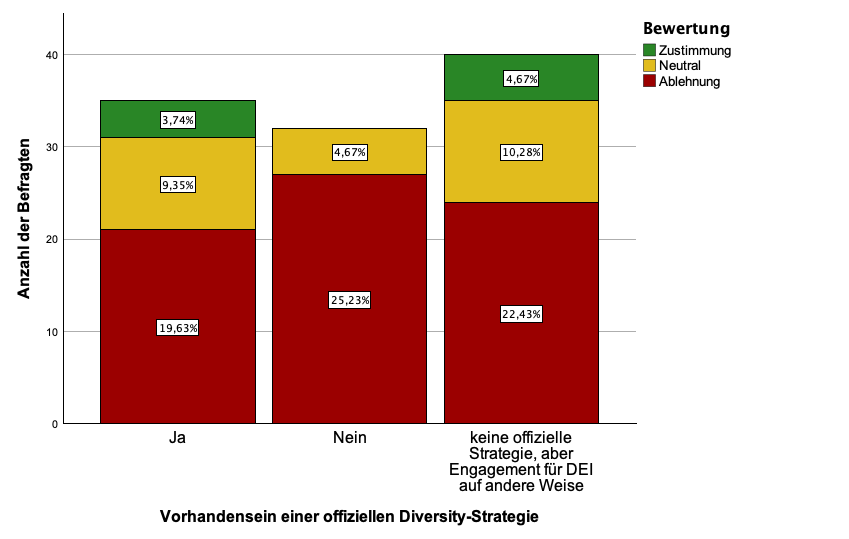

Die Unternehmensstruktur prägt die Bereitschaft

Grösse und Strategie machen einen Unterschied: Grössere Unternehmen sowie solche mit einer DEI-Strategie zeigen sich offener gegenüber Blind Recruiting. Kleinere Betriebe hingegen sind oft skeptischer.

Diese Unterschiede sind nicht statistisch signifikant, aber sie weisen auf Tendenzen hin. Wer Diversität bewusst fördert, ist auch eher bereit, neue Wege in der Rekrutierung zu gehen.

Eine weitere spannende Feststellung ist, dass Unternehmen in ländlichen Regionen signifikant weniger bereit sind für die Einführung von Blind Recruiting als solche in urbanen Gebieten. Während in Städten differenzierter argumentiert wird, herrscht auf dem Land oft Skepsis. Man kennt sich, man vertraut auf das Bauchgefühl, man sieht keinen Bedarf.

Doch gerade hier entstehen ungleiche Chancen, weil man zu schnell urteilt, wer ins Team passt und wer nicht.

Fazit: Weniger sehen, besser entscheiden

Die Arbeit zeigt, dass Blind Recruiting in der Schweiz bisher kaum genutzt wird und auf praktische und strukturelle Widerstände trifft. Es besteht jedoch ein erkennbares Interesse und Offenheit unter bestimmten Bedingungen. Unternehmen, die Blind Recruiting prüfen wollen, sollten Pilotprojekte mit begleitenden Massnahmen anstreben. Blind Recruiting ist kein Allheilmittel, kann aber als gezielte Massnahme in einer umfassenden Strategie zur Förderung von Chancengleichheit einen Beitrag leisten, denn in der ersten Rekrutierungsphase kann damit Diskriminierung reduziert werden.

Es mag aufwendig sein. Und es wird nicht jede Form von Diskriminierung verhindern. Aber es ist ein Anfang, der mehr Menschen erst eine faire Chance gibt.